「肩が前に出ている気がする」「整体に通ってもすぐ戻る…」

そんな悩み、“巻き肩”による筋力バランスの乱れが原因かもしれません。

猫背とは異なり、巻き肩は肩・背中・胸の筋肉がアンバランスな状態で起こる姿勢不良。

本記事では、巻き肩改善に効果的な筋トレメニューを厳選して紹介します。

特に重要な「三角筋後部」「広背筋」「胸筋」へのアプローチをわかりやすく解説。

自宅で今すぐ始められる内容なので、“肩が前に出るクセ”に悩む方は必見です!

正しい知識と継続こそが、理想の姿勢への近道になります。

巻き肩は“筋トレ”で改善できる!今日から始めるシンプル習慣

「姿勢を正そうとしても、すぐに肩が前に出てしまう…」

「整体に通ってもまた元に戻ってしまう…」

そんなあなたに必要なのは、“正しい筋トレ”で姿勢を保つ力を育てることです。

実は、巻き肩の根本原因は筋肉のアンバランス。

とくに背中・胸・肩まわりの筋肉が弱まったり、縮こまったりしていることで、肩が前に引っ張られた状態が続いてしまうのです。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる巻き肩改善に効果的な筋トレ&ストレッチをご紹介します。

巻き肩のカギを握るのは「三角筋後部」

三角筋は、肩のラインにある大きな筋肉。その中でも特に巻き肩と深く関係しているのが三角筋の後部(後ろ側)です。

この筋肉が弱まってしまうと、肩が自然と内側に巻かれやすくなります。

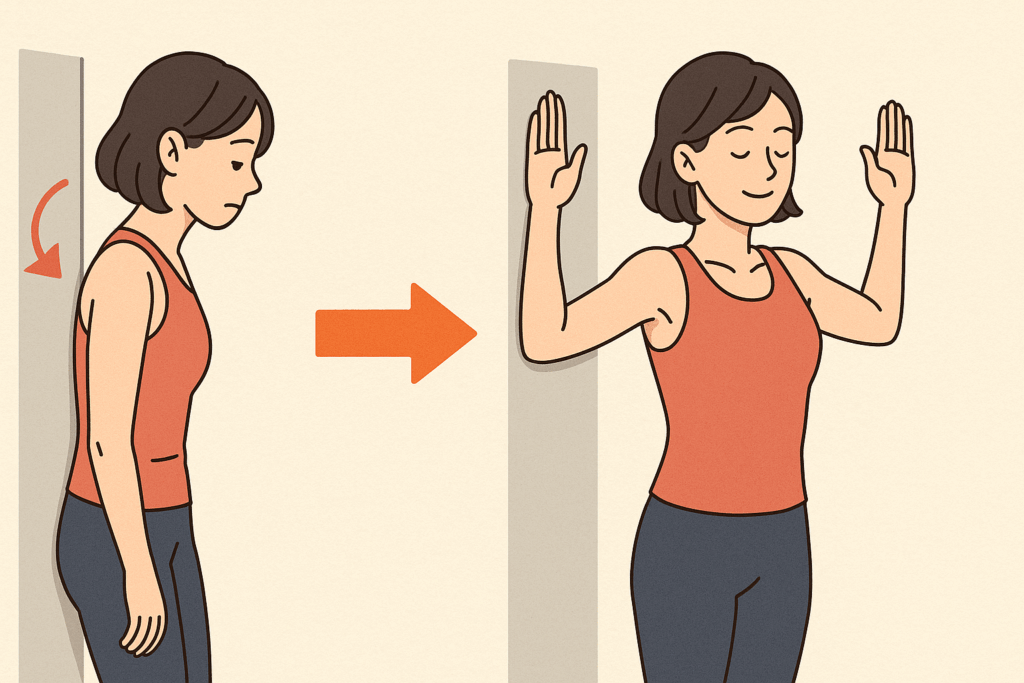

おすすめ筋トレ:仰向けプッシュアップ

壁があればどこでもできる、巻き肩改善に効果的な自重トレーニングです。

1. 壁に背中をぴったりとつけて立つ

2. 両腕を肩の高さで横に開き、腕の裏側を壁に密着させる

3. 壁を“肘と腕全体で押す”ようにして、胴体を少し壁から浮かせる

4. 再び壁に戻し、この動きをゆっくり繰り返す(10回×2セットが目安)

広背筋を鍛えて「引き寄せる力」を強化

巻き肩の人は、肩甲骨が外に広がってしまっているケースがほとんど。

そのため、肩甲骨を内側に引き寄せる広背筋の強化が重要です。

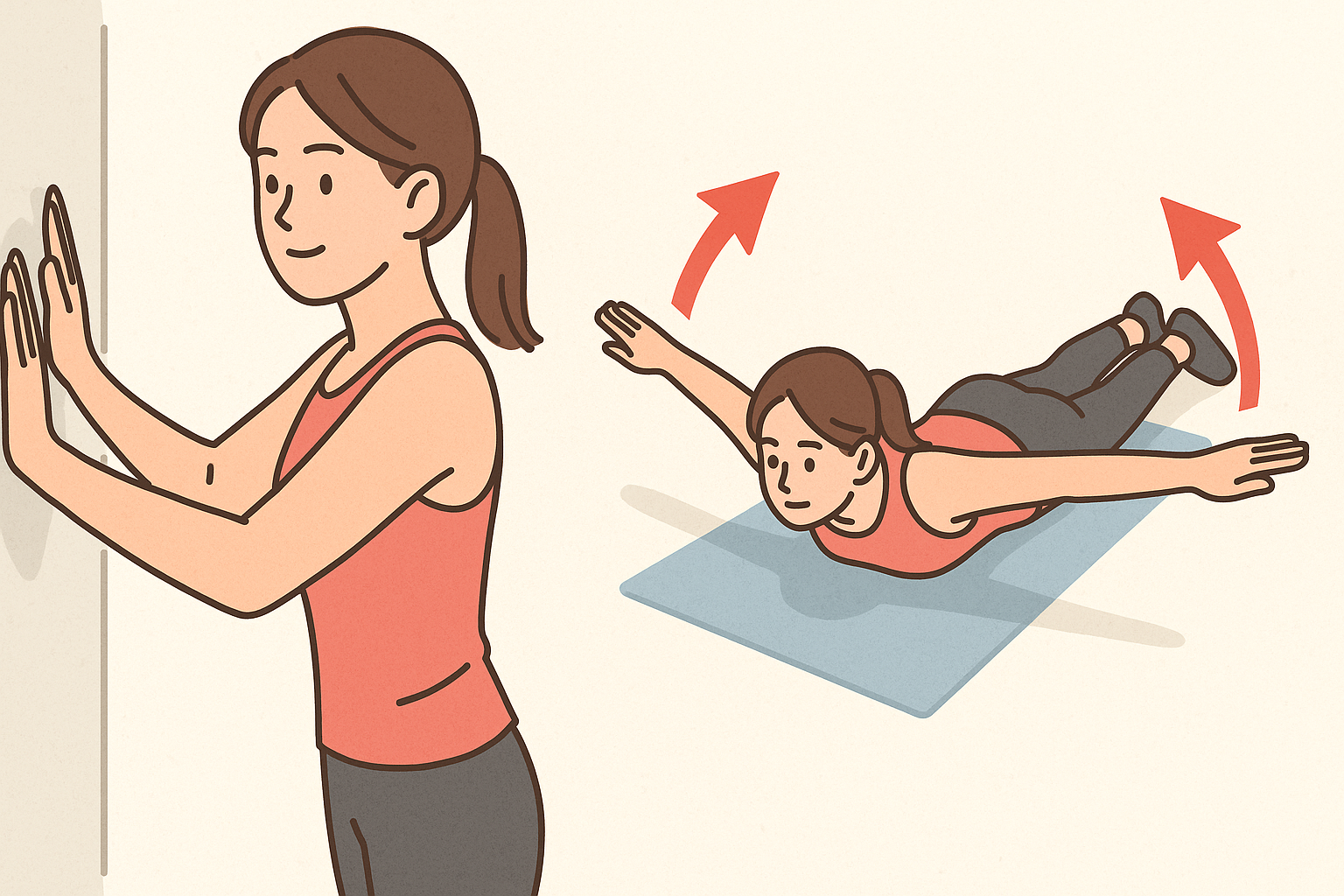

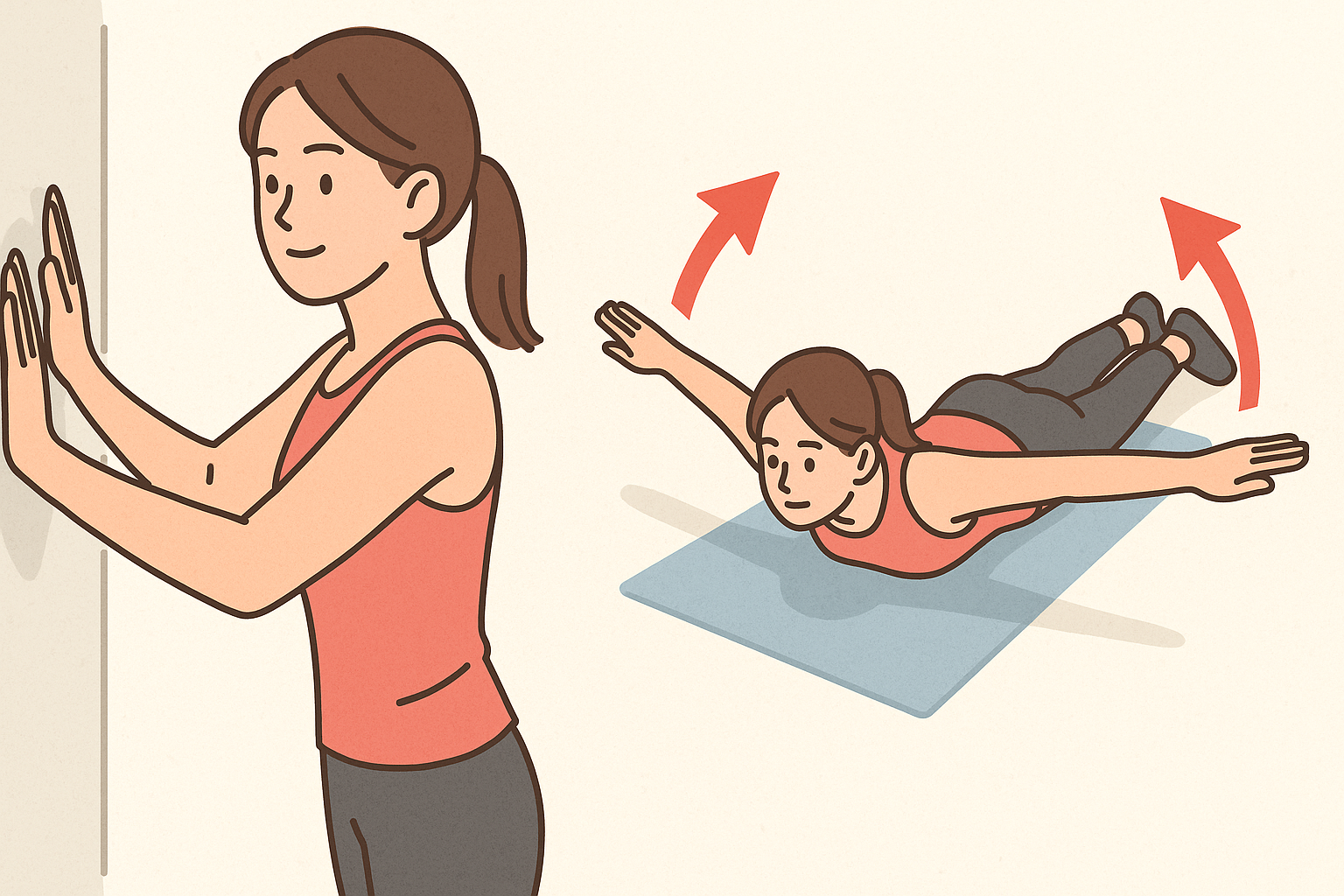

おすすめ筋トレ:Tレイズ

器具不要で自宅でできる、姿勢改善の王道エクササイズ。

1. 床にうつ伏せになり、つま先を立てて身体を安定させる

2. 両腕を“Tの字”になるよう真横に広げる

3. 息を吸いながら、腕を伸ばしたまま上体をゆっくり反らす

4. 背中に意識を集中させて10回を目安に繰り返す

巻き肩の意外な盲点「胸筋」も忘れずに

多くの人が見落としがちなのが胸まわりの筋肉の硬さ。

特に「大胸筋」や「小胸筋」が縮こまっていると、肩が内側に引っ張られる力が強くなるため、筋トレとあわせてしっかり緩めましょう。

筋トレ:膝つきワイド腕立て伏せ

通常の腕立て伏せよりも胸まわりを集中的に刺激できます。

1. 両膝を床につき、腕立て伏せの姿勢になる

2. 手は肩幅より広く、手のひらをやや外側に向ける

3. 胸をゆっくり床に近づけるイメージで腕を曲げる

4. 無理のない回数からスタート(8回×2セットが目安)

ストレッチ:パッキング・ストレッチ

大胸筋を伸ばす簡単ストレッチ。デスクワークの合間にも◎

1. 立った状態で、両手を腰の後ろで組む

2. 胸を大きく開きながら、組んだ手を下方向へ引っ張る

3. そのまま10秒キープ × 3セットを目安に繰り返す

巻き肩は「筋トレ×ストレッチ」で改善できる!

巻き肩は、意識だけではなかなか改善しません。

身体を支える筋肉を正しく鍛え、同時に硬くなった筋肉をほぐすことで、自然と美しい姿勢が身につきます。

「なんとなく肩が前に出ているかも…」という方は、ぜひ今日からこれらのエクササイズを取り入れてみてください。

宮原 恭樹

宮原 恭樹正しい知識と継続で、あなたの姿勢はきっと変わります。

参考記事はこちら↓

巻き肩とは? その原因とセルフチェック方法を徹底解説!

「最近、肩こりや首のだるさが取れない…」

「姿勢が悪いと言われるけど、猫背とはちょっと違う気がする」

そんな方は、もしかすると“巻き肩”になっているかもしれません。

現代人に増えている巻き肩は、スマホやパソコンを多用する生活習慣が大きな原因です。

一見目立ちにくい姿勢の崩れですが、放置すると肩こり・頭痛・睡眠障害・疲労感の蓄積など、全身の不調に波及するリスクがあります。

ここでは、巻き肩の特徴・原因・セルフチェックの方法を詳しく解説します。

巻き肩とは?猫背との違いを正しく理解しよう

巻き肩とは、本来よりも肩が前方かつ内側に入り込んでしまった状態を指します。

横から見ると、肩の位置が耳よりも前に出ているのが特徴です。

この状態になると、胸の筋肉が縮こまり、背中や肩甲骨の可動域が狭まり、血行不良や筋肉の緊張を引き起こします。

巻き肩と猫背は混同されがちですが、実は異なるものです。

| 巻き肩 | 猫背 |

|---|---|

| 肩が内側に丸まる | 背中全体が前に丸まる |

| 胸の筋肉が硬くなる | 背中の筋肉が伸びて疲れる |

| 一見、背筋が伸びていても異常あり | 背中の丸まりが見た目にも明らか |

巻き肩は猫背の入口となる姿勢異常ともいえ、早期に対処することが非常に重要です。

巻き肩になる主な原因とは?

スマートフォン・パソコンの長時間使用

スマホやパソコンを使用するとき、私たちは無意識に前傾姿勢で画面に顔を近づけるクセがあります。

この姿勢が長時間続くことで、肩が前方に引っ張られ、徐々に巻き肩が固定されていきます。

特にスマホは、操作中の視線が下がりやすく、首が前に出て肩が内に巻き込まれやすい姿勢になりがちです。

横向き寝の習慣

横向きで寝ると、肩に体重が集中し、前方へ倒れる力が働きます。

この状態が毎晩続くことで、肩周辺の筋肉が凝り固まり、自然と巻き肩の姿勢が染みついてしまいます。

理想は仰向けで寝ることですが、どうしても横向きが落ち着く方は抱き枕を使う・寝具を見直すなど、負担を分散する工夫が必要です。

あなたも巻き肩かも?セルフチェック項目7選

「巻き肩かもしれないけど、自分ではよく分からない…」

そんな方のために、自宅で簡単にできるセルフチェックを7つご紹介します。

以下の項目に3つ以上当てはまった場合、巻き肩の可能性が高いといえるでしょう。

• 力を抜いて立ったとき、肘が外を向いている

• 横から鏡で見ると、肩が耳より前に出ている

• 背筋を伸ばしても、背中が自然と丸まってしまう

• 腕を上げたとき、二の腕が耳につかない

• 肩の付け根が常に凝っている

• 横向きで寝る方が楽だと感じる

• 呼吸が浅く、息苦しさを感じやすい

ひとつでも該当すれば、姿勢の見直しをスタートさせるサインです。

巻き肩は早期の対策がカギ!

巻き肩による不調は、一見些細なものに見えるかもしれませんが、慢性化すると全身に悪影響を及ぼします。

• 肩こりや首のハリが取れない

• 頭痛や集中力の低下

• 呼吸が浅く疲れやすい

• 背中や腰への負担が増える

• スタイルが崩れる

とくに、デスクワークやスマホ操作が日常化している現代では、誰もが巻き肩予備軍です。

まずは“気づくこと”が第一歩

巻き肩は放置すればするほど、改善が難しくなります。

しかし、早めに気づいて生活習慣や姿勢を見直せば、確実に改善できます。

まずは今日、この記事を読み終えたらすぐに鏡の前に立ってみましょう。

あなたの肩は、まっすぐに立っていますか?

それとも、耳よりも前に出ていますか?

気づけた今が、あなたの姿勢を変える最高のタイミングです!

巻き肩に関するQ&A|よくある疑問を徹底解説!

「巻き肩って治るの?」「どんな筋肉を鍛えればいいの?」

そんな疑問にお答えする、巻き肩に関するよくある質問とその回答をまとめました。

巻き肩の改善は「知ること」から始まる

巻き肩は一度クセづいてしまうと、意識しない限り自然には治りません。

しかし、正しい知識とケア方法を知れば、誰でも改善することができます。

「どこを鍛えるべきか?」「何が原因か?」という視点を持ち、今日から少しずつ姿勢改善に取り組んでみましょう。

巻き肩と筋トレ まとめ

• 巻き肩は筋肉のアンバランスが原因で起こる姿勢の崩れ

• 三角筋後部・広背筋・僧帽筋などの背中の筋肉を鍛えることが重要

• 大胸筋・小胸筋など胸の筋肉の硬さも巻き肩を助長する要因になる

• 仰向けプッシュアップやTレイズなどは自宅でもできる効果的な筋トレ

• ワイド腕立てやパッキングストレッチで胸筋をしっかり緩めることも大切

• スマホやパソコンの使い方、座り方など生活習慣の見直しが改善の鍵

• 巻き肩は猫背とは異なるが、相互に悪影響を及ぼすため併せて対策を

• セルフチェックで早期に気づき、継続的にケアを行うことが大切

• 背中と胸の筋肉のバランスが整えば、姿勢も自然と改善されていく

• 寝方や寝具の工夫も、巻き肩予防・改善には欠かせないポイント

巻き肩は正しい知識と毎日のケアで必ず改善できます。

今日から一歩踏み出して、理想の姿勢を目指していきましょう。

コメント