「フルマラソンって、どれくらい準備が必要なの?」そんな初心者の疑問にお答えします。

一般的に、初挑戦の場合は3〜6ヶ月の練習期間が目安です。

この記事では、無理なく走れるようになるための練習スケジュールや、効率よく体力をつけるポイントを詳しく解説します。

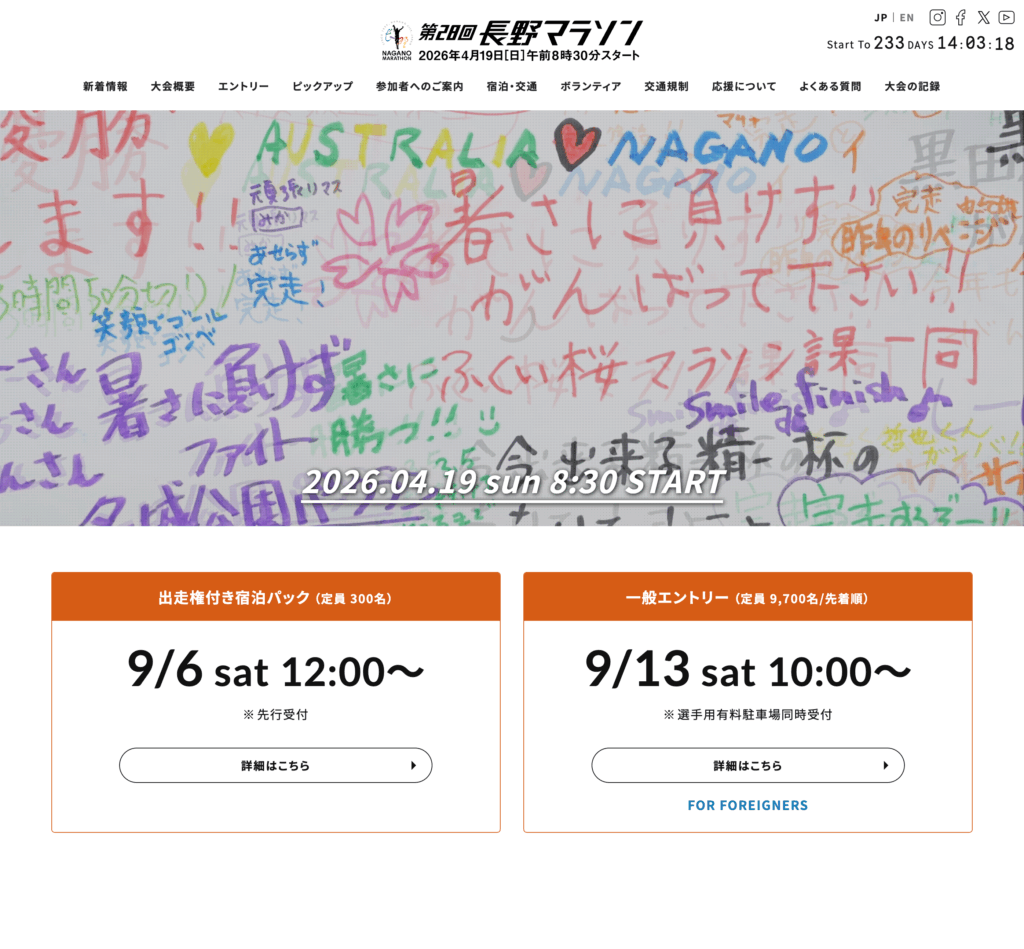

最後まで読めば、長野マラソンに向けた計画が立てられ、自信を持って挑戦できるはずです!

長野マラソンをはじめとするフルマラソンは何ヶ月で走れるようになる?

フルマラソンをしっかり走り切るには、適切な準備期間が必要です。

初心者や運動習慣がない方と、普段からランニングをしている方では準備にかける時間が異なります。

ここでは、目標に応じた準備期間の目安や効率的な練習の進め方を解説します。

フルマラソンの準備期間の目安

1. ランニング経験がある場合

普段から運動習慣があり、10kmやハーフマラソンの経験がある方は、3か月程度の準備期間が目安です。

• 1か月目: 基礎的な走り込みを行い、スタミナを向上させる時期。週3〜4回のランニングを目標に、徐々に距離を増やします。

• 2か月目: スピード練習を加え、タイム向上を目指します。インターバルトレーニングやペース走を取り入れます。

• 最後の1か月: 実践的な練習と調整期間。30km走を1〜2回行い、レースペースを体に覚えさせた上で、最後の2週間は疲労を抜きながら調整します。

2. 運動経験がほとんどない場合

まったく運動していない状態からのスタートであれば、5〜6か月程度の準備が必要です。

• 最初の2か月: ウォーキングや軽いジョギングで基礎体力を養います。無理せず、徐々にランニングへ移行します。

• 次の3か月: 上記の3か月プランに沿って、距離や練習内容を少しずつ増やしていきます。

レース後の休養も忘れずに

フルマラソンを走り切った後の体は、普段以上のダメージを受けています。

レース後には1か月程度の休養期間を設け、疲労回復と体力の再構築を行いましょう。

これにより、次回のレースへの準備がスムーズになります。

年間のレース計画

フルマラソンは体力と時間を要するため、1年に2回程度が理想的です。

これにより、練習と休養のバランスを保ちながら、パフォーマンスを向上させることができます。

• タイムを狙うレース: 全力で挑戦する本命の大会を設定。

• 楽しむためのレース: 記録を狙わず、7割程度の力で走る練習的な大会に参加。

これらを組み合わせることで、練習のモチベーションを保ちつつ、体に過度な負担をかけることを防げます。

天候や体調への配慮

フルマラソンは天候によっても大きな影響を受けます。

特に暑さや強風など、想定外のコンディションでは体力消耗が激しくなるため、無理せず走ることが重要です。

また、練習中やレース中に体調の不調を感じた場合は、即座にペースを落とす、または中止する判断も必要です。

フルマラソンを楽しく走るために

• 初心者は、少し長めの準備期間を取って焦らずに進めましょう。

• 経験者は、練習の質を重視し、メリハリをつけた年間計画を立ててください。

• 体の声を聞きながら、無理のないペースで挑戦することがフルマラソン成功の鍵です。

しっかりと準備を整え、フルマラソン当日に自信を持ってスタートラインに立ちましょう!

体幹を鍛えてマラソンのフォームを安定させよう!

フルマラソンでは、長時間の走行により疲労が蓄積し、フォームが崩れやすくなります。

フォームが乱れると効率が悪くなり、エネルギーの無駄遣いやケガの原因にもつながります。

そこで重要になるのが、体幹トレーニングです。

体幹を鍛えることで、疲れてきた後半でも安定したフォームを保つことができます。

自分のフォームを確認しよう

まずは、自分の走りを客観的に把握することから始めましょう。

意識しているフォームと実際のフォームにはズレがある場合がほとんどです。

• ショーウィンドーを活用

街中のショーウィンドーに映る自分の姿でフォームをチェックしてみましょう。

足の運びや腕の振り、姿勢などを確認できます。

• 動画で撮影する

自分のランニングをスマートフォンで撮影し、動きのクセやフォームの乱れを分析します。

気になる部分があれば、ひとつずつ修正していきましょう。

体幹トレーニングの重要性

体幹とは、腹筋や背筋、骨盤周りなど、体の中心部分を指します。

この部分を鍛えることで、姿勢が安定し、長時間のランニングでも疲労に負けないフォームを維持できるようになります。

• 体幹トレーニングのメリット

• 疲労によるフォームの崩れを防ぐ。

• 腕や脚の動きがスムーズになり、効率的な走りができる。

• ケガのリスクを軽減する。

おすすめの体幹トレーニング

初心者でも取り組みやすいトレーニングを紹介します。

週に2〜3回、ランニングの前後に取り入れてみましょう。

1. プランク

• 方法: うつ伏せの状態から肘とつま先で体を支え、体を一直線に保ちます。

• 目標: 30秒〜1分を3セット。慣れてきたら時間を延ばします。

2. サイドプランク

• 方法: 横向きに寝転び、片肘と足の側面で体を支えます。反対側も同様に行います。

• 目標: 20秒〜30秒を3セット。

3. バードドッグ

• 方法: 四つん這いの状態から、右手と左脚をまっすぐに伸ばします。左右交互に行います。

• 目標: 各10回×3セット。

4. ヒップリフト

• 方法: 仰向けに寝て膝を曲げ、腰を持ち上げます。お尻を意識して行いましょう。

• 目標: 15回×3セット。

フォームを維持するためのコツ

• 姿勢を意識する

視線は前方約10〜20メートル先を見て、背筋を伸ばします。

疲れたときこそ姿勢を意識し、体の軸を崩さないようにしましょう。

• ペースを守る

無理にスピードを上げず、自分のペースで走ることがフォーム維持につながります。

• リラックスする

肩や腕に力が入らないよう、リラックスした状態で走りましょう。

緊張がフォームの乱れを引き起こすこともあります。

体幹とフォームを整え、フルマラソンを効率よく走ろう

体幹を鍛え、正しいフォームを意識することで、フルマラソンをより快適に、効率的に走ることができます。

日々の練習に体幹トレーニングを取り入れ、疲れにくい走りを手に入れましょう。

自分のフォームを定期的にチェックし、少しずつ改善していけば、目標達成が一歩近づきます!

フルマラソン前半のオーバーペースを防ごう

フルマラソンでは、スタート直後のオーバーペースが後半のペースダウンにつながり、結果的に目標タイムの達成を妨げることがあります。

オーバーペースを防ぐには、ペース感覚を磨き、リズムよく走る練習を重ねることが大切です。

以下に、具体的な対策と練習方法を解説します。

5kmのイーブンペースで基礎を作る

イーブンペース(一定のペースで走ること)は、フルマラソンの前半でオーバーペースになるのを防ぐ鍵となります。

5kmを一定のペースで走れる感覚を身につけることで、長い距離のレースでもペースを安定させやすくなります。

ポイント

• 余裕のあるペースで練習: 初めは時計をこまめに確認しながら、自分の体にペース感覚を染み込ませていきます。

• 感覚を磨く練習: 時計を使った練習を繰り返した後は、時計を見ずに走ってみましょう。同じペースを維持できれば、体がペースを覚えてきた証拠です。

リズムで走ることを意識する

ランニングはリズムが重要です。

疲労が溜まるとストライド(歩幅)が狭くなりやすいですが、リズムを保つことで大きなペースダウンを防げます。

• リズムの意識

• 疲れてきたときは「腿上げを意識したリズム」で走るイメージを持ちましょう。

• 足の回転数(ピッチ)を維持: ストライドが狭くなっても、ピッチが落ちなければ効率よく走り続けることができます。

ペース走で目標タイムを意識

目標タイムを基にしたペース走は、オーバーペースを防ぐ練習として最適です。

距離表示を活用

• 練習コースや公園の距離表示を利用して、タイムを確認しながら一定ペースを目指しましょう。

• 最初はペースが安定しないかもしれませんが、繰り返し練習することで感覚が身についてきます。

目標タイムに応じたペース設定

• フルマラソン目標タイムより1kmあたり15~30秒速いペースで5kmのペース走を行います。

• 少し呼吸が上がる程度のスピードが、効率よく持久力とペース感覚を鍛えます。

暑い時期の工夫

夏場のトレーニングは、体調管理が重要です。

特に6〜7月の暑い時期は、以下の工夫を取り入れて安全に練習を行いましょう。

• 涼しい時間帯を選ぶ

朝早くや夕方以降の涼しい時間帯に練習を行うことで、体調への負担を軽減できます。

• 水分補給を忘れずに

暑い日は、こまめに水分を補給して脱水症状を防ぎましょう。

練習の積み重ねでペース感覚を磨こう

オーバーペースを防ぐには、日々の練習で一定ペースを体に染み込ませ、リズムよく走る技術を身につけることが大切です。

5kmのペース走やイーブンペースの感覚を磨く練習を重ねることで、フルマラソン当日に安定したペースで走れる自信がつきます。

無理のない練習を続け、目標タイム達成を目指しましょう!

初心者向けのインターバルトレーニングの始め方

インターバルトレーニングは、心肺機能の強化やスピード向上に役立つトレーニング方法で、フルマラソンの準備にも効果的です。

このトレーニングでは、高負荷のスピードランと低負荷のリカバリーランを交互に行うことで、走力と持久力をバランスよく鍛えられます。

ここでは、初心者でも取り組みやすいインターバルトレーニングのポイントと具体的なメニューを紹介します。

インターバルトレーニングの基本

インターバルとは、負荷をかけたランニングと回復を目的としたゆっくりペースのランニングを交互に行うトレーニングです。

初心者が取り組む際には、以下のポイントを意識しましょう。

• レースペースより少し速く

高負荷のランニングでは、レースペースよりも少し速いペースを目指します。

心拍数の目安は170〜180回/分程度で、呼吸が上がる程度を基準にします。

• リカバリーはゆっくりと

低負荷のランニングでは、心拍数を120回/分ほどに抑え、呼吸を整えながら走ります。

ただし、完全に呼吸が落ち着きすぎないよう注意しましょう。

• 週1〜2回が目安

インターバルトレーニングは体に負荷が高いため、週1〜2回の頻度で十分です。

無理をせず、自分の体力に合わせた回数を設定しましょう。

インターバルのメリット

1. 心肺機能の向上

速度変化による心拍数の上下動が心肺機能を強化し、長時間の運動に耐える力がつきます。

2. スピードアップ

高負荷のランニングを繰り返すことで、レース中のペースを維持するための基礎スピードが向上します。

3. 脚力の向上

スピードを上げる部分とリカバリー部分で異なる筋肉を使うため、全体的な脚力がバランスよく鍛えられます。

初心者向けインターバルトレーニングの具体例

初心者が無理なく取り組めるインターバルメニューを以下に紹介します。

暑い時期でも取り組みやすい内容です。

1. 短距離インターバル(200m × 5本)

• 高負荷ラン: 200mをやや速め(心拍数170〜180目安)で走る。

• リカバリー: 200mをゆっくりジョギングまたはウォーキングで呼吸を整える。

• セット数: 5本(慣れてきたら本数を増やす)。

2. 中距離インターバル(400m × 3本)

• 高負荷ラン: 400mをレースペースより少し速いペースで走る。

• リカバリー: 400mをジョギングで呼吸を整える。

• セット数: 3本(最初は無理をせず少ない本数から始める)。

3. 時間を基準にしたインターバル(1分速く走る+1分リカバリー × 5セット)

• 高負荷ラン: 1分間スピードを上げて走る。

• リカバリー: 1分間ゆっくりジョギングまたはウォーキング。

• セット数: 5セット(体調に合わせて調整)。

トレーニングの注意点

• 徐々にペースを上げる

初めから無理なスピードで走るとケガのリスクが高まります。

最初は呼吸が少し上がる程度のペースから始め、慣れてきたら徐々にペースを上げていきましょう。

• ウォームアップとクールダウンを忘れずに

インターバルトレーニングは体に負担が大きいため、事前に10分程度のウォームアップを行い、終了後はクールダウンとストレッチで体を整えましょう。

• 暑い時期は時間帯を工夫する

夏場は朝や夕方の涼しい時間帯に行うことで、体への負担を軽減できます。

また、水分補給をしっかりと行い、熱中症を予防しましょう。

インターバルトレーニングは、初心者がフルマラソンのスピードと持久力を鍛えるために効果的な方法です。

最初は無理のないペースと回数で始め、少しずつ負荷を上げていくことで、安全かつ効率的に走力を向上させることができます。

自分の体調や感覚を大切にしながら、ぜひチャレンジしてみてください!

フルマラソン完走のための食生活を徹底解説

フルマラソンを完走するための体づくりは、トレーニングだけでなく日々の食生活が大きな役割を果たします。

どれだけ走り込んでも、必要な栄養が不足していると体力や筋力は十分に向上しません。

この記事では、フルマラソンに挑戦するランナーが意識すべき食生活のポイントと具体的な方法を解説します。

栄養がトレーニング効果を高める

筋力や体力を向上させるには、トレーニングの「材料」となる栄養が欠かせません。

食事の質を見直し、適切な栄養素を取り入れることで、トレーニング効果を最大限に引き出すことができます。

1. 良質なタンパク質を効率よく摂取

タンパク質は、筋肉の材料となる重要な栄養素です。

特にトレーニングで壊れた筋肉を修復し、強化するためには欠かせません。

しかし、一般的な日本人の食生活ではタンパク質が不足しがちです。

意識的に必要量を摂取する工夫が必要です。

摂取方法のポイント

• 1日3食+補食1〜2回に分けて摂取する

一度に多く摂取しても体が吸収できる量には限りがあります。

朝昼晩の3回の食事に加え、トレーニング前後や間食で補う形が理想的です。

• 目安量

1日のタンパク質摂取量の目安は体重1kgあたり1.2〜2.0gです。

たとえば体重50kgの人の場合、1日60〜100gを目標にしましょう。

おすすめの食材

• 動物性タンパク質(必須アミノ酸が豊富)

• 鶏ささみ、鶏むね肉、豚ヒレ肉

• 魚介類(サバ、サンマ、ブリなど)

• 卵類、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)

• 植物性タンパク質

• 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)

動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく組み合わせることで、効率的に栄養を摂取できます。

2. 筋肉を効率よく修復する「ゴールデンタイム」

筋肉の修復を効率よく進めるためには、タンパク質を摂取するタイミングが重要です。

特に覚えておきたいのが「ゴールデンタイム」です。

• トレーニング直後

トレーニング終了から45分以内は、成長ホルモンの分泌が盛んになり、筋肉の修復と増強が活発に行われます。

このタイミングで、プロテインやヨーグルト、バナナなどを摂取すると効果的です。

• 就寝前

就寝の30分〜1時間前にタンパク質を摂取することで、睡眠中の成長ホルモン分泌を活用し、筋肉の回復を促進できます。

ホットミルクやプロテインドリンクがおすすめです。

3. 動ける体を作るための実践的なアドバイス

• 炭水化物と脂質もバランス良く

タンパク質だけでなく、エネルギー源となる炭水化物や脂質も適量摂取することが大切です。

特にマラソン前のカーボローディング(炭水化物の摂取を増やす方法)は効果的です。

• 水分補給を忘れない

練習中や大会当日に脱水を防ぐため、普段からこまめな水分補給を心がけましょう。

電解質を含むスポーツドリンクも活用してください。

• 食材の選び方に工夫

脂質を抑えたい場合は、ささみやむね肉など低脂肪の食材を選ぶ。

魚は焼き魚や煮魚にすると消化に優れます。

フルマラソンを完走するためには、トレーニングだけでなく、食生活の改善が不可欠です。

良質なタンパク質を中心にバランスの取れた食事を心がけ、効率よく筋肉を修復するためのタイミングを意識しましょう。

日々の食事が体を支え、目標達成への力となります。

正しい食生活で、理想の走りを実現しましょう!

フルマラソンに関するQ&A

パーソナルトレーニングジムIMPACTで鍛えてフルマラソンを完走しよう

長野市のパーソナルトレーニングジムIMPACTでは科学的根拠に基づいたパーソナルトレーニングを提供しています。

事前に体の評価(姿勢、あらゆる動作、柔軟性、筋力など)をし、それらの情報をもとにトレーニングメニューを作成します。

お客様の体に合わせたストレッチやトレーニングを行うことができるので、一般的なトレーニングよりも効果を実感しやすいです。

コメント